Bonan, i primi sessant’anni del “cagnaccio” feltrino

FELTRE. Questa storia ha la cornice ovale, come una pista di atletica e lo sfondo verde, come un campo da calcio. Il racconto che ci sta dentro, però, è fatto di mille pennellate, perché altrettanti sono gli spunti che regala una chiacchierata con Modesto Bonan. L’occasione è il compleanno numero 60, essendo nato il 10 maggio 1957.

Mezzofondista e siepista, calciatore in erba, preparatore atletico, ciclista, scrittore. Sono molti i terreni sui quali Bonan si è cimentato, sempre con ottimi risultati e con una vita sportiva che merita senza dubbio di essere raccontata, a partire dall’atletica degli anni Settanta, così diversa da quella contemporanea: «Fino a 17 anni», spiega Modesto Bonan, «ho giocato a calcio e corso, una volta vinti gli studenteschi mi sono dedicato esclusivamente all’atletica. Ero una discreta ala sinistra, perché sono mancino, diciamo che da laterale nel 3-4-3 in voga ai giorni nostri mi sarei trovato bene. La vittoria del 16 giugno 1974 sui 1500 metri ai campionati italiani studenteschi a Vicenza è il ricordo più bello, in quell’occasione feci segnare il record italiano sulla distanza, che durò esattamente un anno e un giorno».

Com’era l’atletica a quei tempi?

«Ricordo che saltavo il cancello dello Zugni per venirmi ad allenare, altrimenti mi apriva il signor Forno, il custode di allora. La pista era in terra rossa e lui mi bagnava la prima corsia, perché così evitava che la polvere potesse darmi fastidio. L’approccio alle siepi fu piuttosto casuale, siccome non mollavo mai, una prova con 28 ostacoli e 7 riviere parve ben presto la corsa per me. Poiché non potevo fare 20 gare all’anno sui 3000 siepi, mi dedicavo anche al mezzofondo e alle gare su strada. All’epoca c’era un livello straordinario, tutti ragazzi provenienti da quella meravigliosa palestra che sono stati i Giochi della gioventù. Era un mondo con meno agi, quando stabilii a Milano nel 1980 il mio record sui 5000 metri, ricordo che presi il treno da Feltre poco dopo l’ora di pranzo, gareggiai in serata, arrivando primo degli italiani e poi a notte fonda ripresi il treno verso casa».

Che tipo di atleta eri?

«In Italia ero conosciuto come il “cagnaccio” perché non mollavo mai, siccome non ero veloce nello sprint, mi mettevo davanti a tirare e chi voleva vincere sapeva che avrebbe dovuto seguirmi. Il mio personale sulle siepi è l’8.32.80 fatto segnare a Firenze l’8 giugno 1983, un tempo che probabilmente ora sarebbe sufficiente per andare alle Olimpiadi».

Quali sono stati gli apici della carriera di atleta?

«Non sono mai stato profeta in patria, questo devo dirlo, perché l’emozione di correre in casa mi bloccava, andò sempre così tranne in un’occasione, una bellissima Strabelluno dei primi anni Ottanta: quella sera, in mezzo a due ali di folla, volavo letteralmente, stavo così bene che ancora adesso mentre lo racconto mi viene la pelle d’oca. Su strada ho un altro grande ricordo della Stramilano dei 50 mila vinta nel 1980. La gara si svolgeva sulla mezza maratona e riuscii a vincere, partendo in mezzo a questo serpentone di cinquantamila corridori. All’indomani avevo l’esame della patente e mi presentai con la copia del quotidiano Il Giorno, sulla cui prima pagina capeggiava una mia foto. C’è poi stato l’esordio in maglia azzurra nelle siepi, era il 1981 all’Olimpico di Roma, in un quadrangolare con Spagna, Russia e Grecia. Giunsi quinto, battuto da due fortissimi spagnoli, da Scartezzini e da un greco che quell’anno andava a mille. Ho esordito nel 1975 nelle nazionali juniores, correndo i 1500. Ho preso anche parte a due mondiali militari. L’atletica mi ha dato grandi soddisfazioni e mi ha permesso di girare il mondo, dal Canada, dove sono stato finalista alle Universiadi di Edmonton nel 1983, all’Africa, a quasi tutta l’Europa».

Non sono state tutte rose e fiori, ma la delusione più grande di Modesto Bonan non è legata a una gara andata male ma a un amico troppo presto scomparso.

«La perdita di Domenico Tomasella a vent’anni fu per me uno choc. Eravamo amici e rivali in gara, lui gareggiava con l’Itis, io con il Rizzarda. Eravamo praticamente coetanei, perché io sono nato il 10 maggio e lui era nato il 15 maggio del 1957. Ci ho impiegato anni a riprendermi da quel lutto, ricordo che quando seppi della sua morte gettai le scarpe da corsa in mezzo al prato e per parecchio tempo non ne volli sapere di correre».

L’approccio allo sport, ma più in generale alla vita, da parte tua, è sempre stato molto riflessivo, anche nella professione che svolgi

«Devo dire che ho sempre interpretato l’attività lavorativa più come un educatore che come un insegnante, è diverso proprio l’approccio e io credo di dover estrarre dagli alunni qualità che già ci sono».

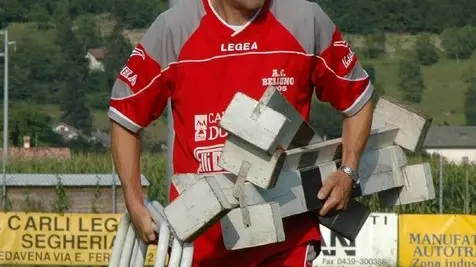

Dalla pista di atletica al campo da calcio il passo è stato breve, questa volta nella veste di allenatore e anche qui i successi non sono mancati.

«Ho iniziato a Seren, poi nel 1999 sono approdato al Belluno di Savasta, come preparatore atletico della squadra juniores, chiamato da Paolo Mezzacasa. L’anno successivo sono passato alla prima squadra e con Toni Tormen abbiamo centrato quella straordinaria promozione in C2 nella stagione 2002/03. A Belluno ho raccolto grosse soddisfazioni, anche e soprattutto per i rapporti umani che si erano instaurati, mi sentivo proprio valorizzato, perché vedevo che veniva compresa l’importanza del mio lavoro e la sua efficacia».

Hai fatto talmente bene a Belluno, che è arrivata la chiamata dal mondo professionistico, ossia dal Treviso, nel 2004 in serie B.

«Era un treno che dovevo prendere, ma è stata anche la più grossa delusione della mia vita calcistica. Dopo nove giornate venne allontanato l’allenatore Giancarlo D’Astoli e dopo pochi giorni la stessa sorte toccò anche a me. Ammetto di aver pianto, perché non meritavo un trattamento del genere, dopo cento giorni e 115 allenamenti. Tengo un diario di quel periodo che non ho più letto. Male non avevamo lavorato, se è vero che quel Treviso a fine campionato salì in serie A. Era il Treviso, tra gli altri, di Massimo Carrera e Marco Ballotta, due super professionisti. Ballotta in particolare mi stimava e mi gratificò molto al momento dell’allontanamento».

Corsa, calcio e poi ciclismo, altro sport di fatica, di riflessione, se vogliamo anche di solitudine.

«Da otto anni vado in bici per ragioni terapeutiche, mi piace, mi diverte, mi impegno molto, ci metto molta passione, ma soprattutto è una necessità, perché mi fa star bene e mi evita di dover prendere medicine per curare la patologia di cui soffro. Se potessi correrei a piedi, ma non è detto che in futuro ciò non accada, tanto che sto covando un sogno, visto che non ho mai corso una maratona podistica».

C’è, poi, il Bonan scrittore.

«È una passione anche quella, ho pubblicato due libri, “Dietro la rete nel ’99” e “1-2-3... palla!” nel 2006. Hanno avuto un successo quasi inatteso, perché del primo sono andate diffuse ottomila copie, mentre il secondo ha già fatto due ristampe. Soddisfazioni che non avrei mai pensato di raccogliere e anche oggi “1-2-3... palla!” continua a vendere».

L’atletica non sta vivendo il suo miglior momento in Italia, come valuti la situazione di questa disciplina?

«Rispetto a quando l’ho praticata io, ci sono tantissime opzioni in più che attirano i ragazzi, generalmente gli sport di squadra anche di origine americana. Va detto che di atletica non si vive, rispetto agli sport di squadra. C’è in questi ultimi anni una sorta di rilancio, ma se l’atletica non torna a scuola e non vengono motivati gli insegnanti a farla praticare, non torneremo mai ai fasti di un tempo. A prescindere dai risultati, ci si dimentica spesso che l’atletica sviluppa correttamente gli schemi motori di base, che stanno a sostegno di tutti gli sport».

A tuo figlio Marco, che è un promettente mezzofondista, ma anche ai tuoi alunni, cosa raccomandi?

«Di tenere duro dopo gli insuccessi e gli infortuni, se lavori, qualcosa prima o poi raccogli. Si può accettare la sconfitta, ma non è accettabile rinunciare a provarci. La corsa è passione, sacrificio, fatica, ma ti dà soddisfazioni enormi, è un’abilità chiusa, che ti dà il tempo di pensare e ragionare. Le passioni, però, non si trasmettono/ereditano ma si ispirano, è compito di noi adulti sostenerle».

Riproduzione riservata © Corriere delle Alpi