L’ascesa del fascismo nelle cartoline di Matteotti a Lorenzago

Novantacinque anni fa il deputato veneto Giacomo Matteotti fu ucciso a Roma dai fascisti. Fu la fine della “democrazia parlamentare” dello Stato Monarchico e l’anteprima del regime fascista.

Le vacanze a Lorenzago

Quella di Matteotti era una famiglia agiata del Polesine e agli inizi del’900 trascorreva, anche con il figlio Giacomo, lunghi periodi estivi di villeggiatura in Cadore. Bortolo Mainardi, che è stato sindaco di Lorenzago dal 1975 al 1985, ha recuperato alcuni documenti della presenza di Matteotti e della sua famiglia in paese, in particolare alcune cartoline che Giacomo Matteotti scrisse alla famiglia che ospitava.

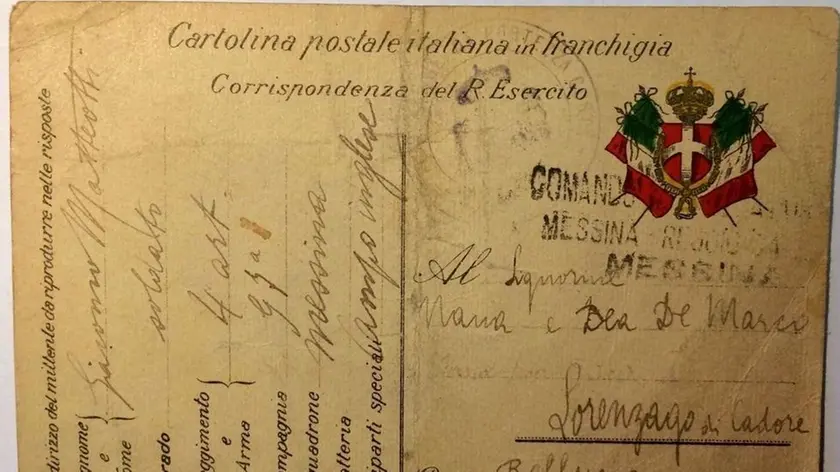

«La vecchia famiglia De Marco», racconta Mainardi, «affittava delle stanze a Villa Piccola, tra le ultime case del paese prima di avviarsi sulla strada che porta al Passo Mauria. Circa quarant’anni fa mi sono state consegnate come una reliquia queste cartoline postali che Matteotti scriveva alla famiglia De Marco. Quella del novembre del 1916 arrivava da Messina, a conferma dello storico richiamo alle armi il quale fu risolto nel trasferimento forzato in Sicilia di Matteotti, in quanto la sua permanenza in zona di guerra era stata considerata dalle autorità militari estremamente pericolosa, visto il suo forte attivismo sulla neutralità dell’Italia e la sua irriducibile avversione alla violenza bellica». A Messina Matteotti era stato mandato al confino, internato a Campo Inglese, vigilato con rigore per mesi, restando così emarginato dalla vita pubblica fino al marzo 1919. Mainardi sottolinea: «Matteotti scrive, pensandole ancora bambine, a Maria e Dea, dicendosi “recluso quaggiù per ordine ministeriale”. Si tratta di una autentica testimonianza olografa del suo confino a Messina».

Ispirato da due letture ( “Un anno di dominazione fascista”, Giacomo Matteotti, Rizzoli; e “Storia dell’Italia corrotta”, Isaia Sales &Simona Melorio, Rubettino) Mainardi coglie lo spunto delle cartoline ritrovate per una breve analisi della figura di Matteotti.

La politica

«A 34 anni, nel 1919, entrò in Parlamento e a 39 venne assassinato. L’avvento di Mussolini al potere rafforzò da subito in Matteotti la coscienza di un’antitesi insanabile», sottolinea l’ex sindaco di Lorenzago, anch’egli di formazione socialista, «di carattere morale prima che politico, al nascente fascismo. Una critica radicale e decisa che uno storico come Arfè definisce etica dell’antifascismo. La sua fu una idealità totalizzante che lo portò anche a scontrarsi pubblicamente con Turati, Treves e le opinioni della Kuliscioff, i quali pensavano invece ad una normalizzazione e convivenza sociale e politica del fascismo, tanto da essere anche espulso dal Psi e fondare il Partito Socialista Unitario». Gli anni 1922 e 1923 vedono un clima di crescente ostilità tra i fascisti e i socialisti, con ripetuti atti di violenza: abitazioni incendiate, uomini costretti a ingoiare olio di ricino, omicidi, arresti e licenziamenti di operai dichiaratamente socialisti.

Il 30 maggio 1924

«Quel giorno», ricorda Mainardi, «Matteotti interviene in Parlamento con una durissima e documentata requisitoria sulle violenze e i brogli elettorali che avevano caratterizzato le elezioni politiche del 6 aprile 1924 contestandone la validità. Accusatore implacabile del governo di Mussolini già quel giorno si era reso consapevole delle reazioni che il suo atto di accusa avrebbe provocato tra i fascisti tanto che, uscendo dall’aula parlamentare e rivolgendosi ai suoi compagni di partito disse: “E adesso potete preparare la mia orazione funebre”. Di quel giorno è altresì nota la famosa battuta di Mussolini in riferimento al clamore del durissimo discorso di Matteotti: “Quell’uomo, dopo quel discorso, non dovrebbe più circolare”».

Il delitto

Il 10 giugno del 1924 Matteotti fu sequestrato e ucciso. Il suo corpo fu ritrovato il 16 agosto a Quartarella a 23 km da Roma. Sull’assassinio e sui mandanti è ancora aperta e controversa la responsabilità del Duce, che dichiarò pubblicamente di assumersi la responsabilità politico morale di quanto avvenuto».

Ma c’era molto di più di uno scontro politico, perché, come racconta ancora Mainardi, il deputato veneto stava per rivelare una questione che avrebbe potuto minare il potere: «Matteotti avvisò che stava preparando un altro intervento da esibire alla Camera dei Deputati, nel quale annunciava di avere le prove della corruzione, cioè di una tangente di 30 milioni di lire pagata dalla società petrolifera Sinclair Oil al fratello di Mussolini, Arnaldo, direttore de “Il Popolo d’Italia” e ad altri esponenti del regime».

Un simbolo

«A 95 anni dal delitto Matteotti, che costituì lo spartiacque che trasformò il movimento fascista in regime, con il conseguente obbligo morale e politico delle opposizioni di decidere da che parte stare, le idee di Matteotti andrebbero riaggiornate», mette in evidenza l’architetto e ex sindaco di Lorenzago. «Come sarebbe opportuno soffermarsi sul fatto che l’uomo Matteotti era avvocato, di buona famiglia, deputato giovane, preparato e intelligente. Era insomma un uomo libero, una sorta di “pericolo pubblico” per il fanatismo del tanto al chilo della base popolare fascista, che osteggiava proprio la sua competenza, la sua intransigenza morale e la sua intellettuale oratoria politica. Era di certo un uomo che non apparteneva alle scelte di convenienza, né tanto meno alla schiera dei gregari sciocchi e ripetitivi».

Potere contro sapere

E qui il parallelismo, decisamente non involontario, con l’attualità è inevitabile: «C’era sotteso già allora il divorzio dei poteri dai saperi», dice Mainardi, «un fastidio sottotraccia diffuso contro le aristocrazie letterarie, le quali, come sappiamo di ieri e probabilmente anche di oggi, innescano reazioni aggregatrici di fasce di popolo omogenee a presunte culture tribali che si autoritengono privilegiate. Oggi, nel 2019, sarebbe suggestiva una risposta di autentico pensiero che potrebbe essere una cifra di vero onore a quest’uomo veneto della politica, ucciso nel 1924, fatto fuori perché era colto e di legge, perché era uno studioso, perché era uno stimato per le sue conoscenze e per suoi modi di affidarle al servizio dei meritevoli e dei bisognosi. È stato ucciso perché era un ostacolo e un pericolo alla ignoranza di cui si serve talvolta il potere per rimanerci a ogni costo». —

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Riproduzione riservata © Corriere delle Alpi