Emozioni spaziali e piante intelligenti nel Dipartimento di Psicologia di Padova

Viaggio nei laboratori universitari dove si testano reazioni alle sollecitazioni indotte: studi finanziati anche dall’Agenzia spaziale italiana

La pianta del pisello che sa riconoscere se un bastone è vero o è solo una foto e lo studio della pennica (diciamo subito che è una pratica che fa benissimo, in barba a chi la critica). I pulcini che sanno contare e la ricerca sulla capacità di orientamento dei pesci.

Lo studio sulla deprivazione sensoriale, che sembra una tortura ma non lo è, e quello sulla microgravità simulata, ricerche queste ultime finanziate dall’Agenzia spaziale italiana.

Siamo nei laboratori “segreti” del Dipartimento di Psicologia generale in via Venezia a Padova, una delle eccellenze del Bo, che insieme agli altri due dipartimenti di Psicologia ha compiuto ufficialmente 100 anni nel 2018 e produce idee, ricerche, e potenziali quote di fatturati per le start up più innovative.

La pennica

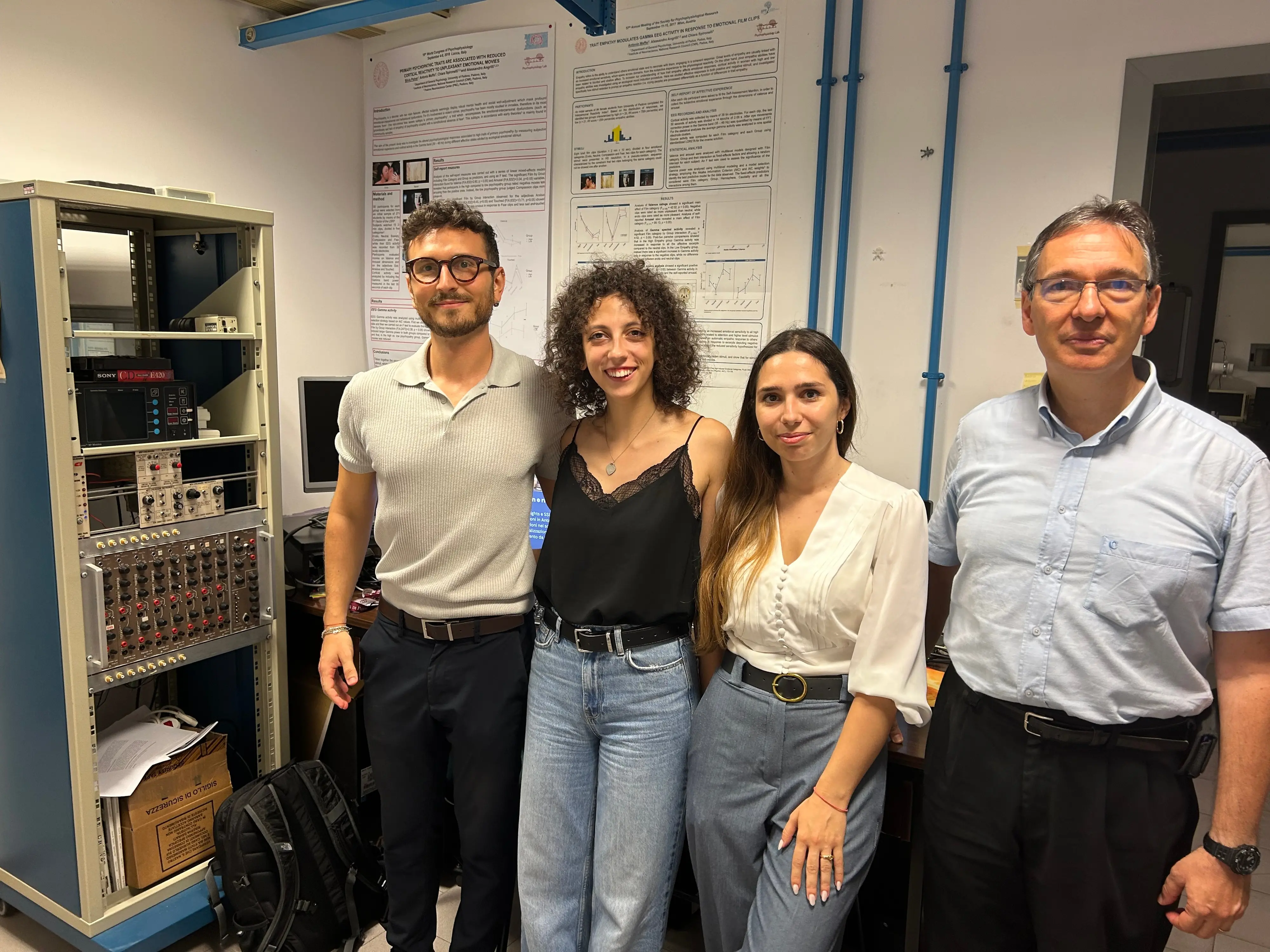

Sorride il professor Alessandro Angrilli, psicologo, oratore che è un piacere ascoltare, responsabile dei laboratori di Psicofisiologia, quando gli si fa notare che non servivano studi per sapere che il riposo post-prandiale è un lusso per chi se lo può permettere.

«L’importante è che non si superi l’ora», specifica Angrilli. «Il riposo pomeridiano ha una sua utilità, aiuta le persone a memorizzare. Ma non dovrebbe superare la mezz’ora. Altrimenti i parametri dicono che se troppo lungo c’è il rischio di diabete. La caratteristica della pennichella è che non è legata ai sogni. Non c’è fase rem se ci si concede un riposino».

La storia del Dipartimento di Psicologia

Il Dipartimento di Psicologia generale a Padova ha una grande tradizione. Nasce grazie a Roberto Ardigò a fine Ottocento, che acquista con fondi statali alcuni strumenti in Germania, Paese all’epoca all’avanguardia.

L’impulso determinante, però, per la nascita della facoltà, lo dà Vittorio Benussi, triestino, formatosi all’università di Graz, firmando importanti ricerche sperimentali sulla “forma” e sul “tempo”. Perché, finita la Grande Guerra, Benussi sceglie l’Italia e viene nominato professore ordinario di Psicologia sperimentale all’università di Padova.

A Benussi nel 1927 subentra Cesare Musatti, veneziano di Dolo, e considerato il padre della psicoanalisi italiana, che a Padova incrementa e sviluppa le tre direttrici sperimentali dell’ultimo Benussi, ovvero la psicologia della percezione, la psicologia della testimonianza e lo studio della suggestione e dell’ipnosi.

L’eredità di Benussi e Musatti oggigiorno è una cittadella-campus incastrata fra le rive del Piovego e la Stanga sui terreni vicini alla vecchia zona industriale-artigianale padovana.

Un centro all’avanguardia

Un centro all’avanguardia per studi, relazioni e pubblicazioni, che vanta ben 170 fra docenti e ricercatori, suddivisi in tre dipartimenti, di cui quello di Psicologia generale con oltre 50 laboratori. E poi, una biblioteca fra le più fornite d’Europa, con punti di forza nelle ricerche dei neuroscienziati cognitivisti, quelli che studiano come funzionano la mente e il suo substrato materiale, il cervello. E dei percettologi, chi studia le percezioni e gli stimoli come ad esempio le illusioni ottiche.

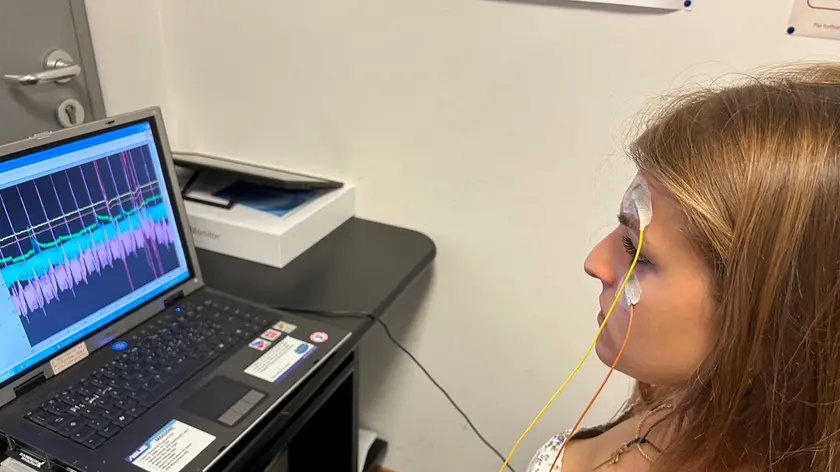

Entrare nel cavedio dell’edificio che ospita i laboratori è la cosa più lontana rispetto ai luoghi comuni che asfissiano la figura dello psicologo. Niente bloc notes, scrivanie e poltrone in pelle, ma strumenti all’avanguardia, grafici, elettrodi di ultima generazione, realtà virtuale, big data e un uso massiccio dell’intelligenza artificiale sia per preparare i test che per elaborare i risultati. Le “cavie” umane? Studenti, ai quali viene garantito un voto in più all’esame se si offrono come volontari. Altri pagati a seconda della durata della sperimentazione.

Si tratta spesso di studi e ricerche che erroneamente si pensa siano più adatti a ingegneri che a psicologi.

La psicologia sperimentale

«Così è la psicologia sperimentale» interviene Angrilli. «Faccio un esempio: l’ottimizzazione del cruscotto di un’auto è cosa da psicologi. Poi l’ingegnere lo costruisce ma gli indicatori di stanchezza, quanto si sbattono le palpebre, il pericolo di abbioccarsi al volante sono tutti parametri che abbracciano la psicologia».

Studi come quello sull’«intelligenza» delle piante, per esempio, portato avanti dal prof Umberto Castiello grazie a un finanziamento europeo da 5 milioni di euro, rappresentano il fiore all’occhiello di ricerche i cui risultati fanno gola alla grande industria, disposta a pagare per customizzare i propri prodotti in base a ciò che dice la scienza.

Ma non solo: possono essere utili a salvare anche vite. Come il Laboratorio Simulazione Guida messo a punto nei laboratori di Psicofisiologia: uno scooter svuotato di motore e collegato con uno schermo immersivo che serve per studiare il comportamento delle persone in presenza di pericoli improvvisi sulla strada. Strumento che sarebbe molto utile se prodotto in serie e utilizzato per “allenare” i giovani a guidare le dueruote con prudenza e perizia sulle nostre strade.

Oppure il test per studiare la memoria spaziale degli anziani, con tutte le declinazioni che riguardano il possibile decadimento cognitivo: uno schermo gigante curvo di 12 x 2 metri mostra un percorso urbano senza riferimenti ambientali. Alla persona sottoposta al test si chiede di riprodurre autonomamente le strade percorse.

Due dottorati finanziati dall’Agenzia spaziale

E poi ci sono i due dottorati finanziati dall’Agenzia spaziale italiana per portare a termine due ricerche. Una sulla microgravità simulata in cui si studia dal punto di vista fisiologico come reagisce il corpo restando stesi in una posizione inclinata a meno sei gradi con le gambe più alte della testa. L’altra sulla deprivazione sensoriale, ovvero restare in un ambiente senza più stimoli esterni, utile per comprendere le reazioni del corpo e del cervello in ambienti tipo durante i viaggi in Antartide o più banalmente in prigione o in un isolamento indotto da pandemie.

«L’obiettivo di questi studi», argomenta Angrilli, «è comprendere le conseguenze fisiche e sul cervello a lungo termine, rimanendo in ambienti ostili, come lo sono lo spazio o gli spazi isolati sulla Terra. Per esempio, abbiamo notato che durante il Covid si è registrato un allungamento dei ritmi circadiani (i ritmi biologici che si ripetono all’incirca ogni 24 ore, influenzando molte funzioni corporee) che si sono spostati verso le 26 ore. Le conseguenze dell’isolamento a lungo termine in casa aggirano la regolarità dei ritmi del sonno scandita dai geni clock, ovvero quel gruppo di geni che produce proteine che regolano i ritmi circadiani».

La squadra

Ad aiutare il prof Angrilli ci sono i tecnici Luca Semenzato e Massimiliano Martinelli, oltre ai dottorandi Serafino Mansueto del programma Space It Up, Giovanna Tedesco (Deprivazione sensoriale) a cui si è aggiunta Chiara Luisa Sirca, che sta mettendo a punto un questionario per indagare, grazie a una vasta platea di intervistati, l’empatia verso le piante. Ovvero la sensibilità di ognuno rispetto al taglio degli alberi o altri temi ambientali. Le amministrazioni comunali (tutte) sono avvertite... —

Riproduzione riservata © Corriere delle Alpi