E Mauro Corona era Giuda nella Via Crucis di Erto

di Francesco Jori

C’è la Passione di Cristo, tutto con la maiuscola. E c’è quella, con la minuscola, dei tanti poveri cristi che ogni giorno affrontano la loro personale via crucis, senza nemmeno uno straccio di cireneo che li aiuti a portare la propria spietata, pesantissima croce. Da quattro secoli, le due esperienze si incrociano nella notte del Venerdì Santo di Erto, o meglio di quel che resta del paese ridotto a uno spietato calvario dalla tragedia della diga del Vajont, nel 1963: per poche ore, le meno di 400 anime che lo abitano (389 a fine 2010; erano più del doppio prima della strage) si moltiplicano di una ventina di volte per l’arrivo di qualche migliaio di persone che dal Veneto e dal Friuli vengono a condividere questa singolare esperienza, una sacra rappresentazione che coinvolge decine di figuranti. E alla quale è dedicato un libro in uscita in questi giorni (Italo Filippin, La via crucis di Erto, a cura di Piergiorgio Grizzo; Biblioteca dell’Immagine; 135 pagine, 13 euro), che ne ripercorre la secolare vicenda.

Classe 1944, Filippin è uno dei reduci che dopo il Vajont hanno ostinatamente voluto tornare sui luoghi della loro vita, nella terra di origine; ma anche uno di quelli che della “Via Crucis” ertana è stato a lungo protagonista. Un’esperienza che ha sempre coinvolto di fatto ogni famiglia del paese: ai tempi ante-Vajont, le comparse tutte in costume erano duecento, tutt’oggi sono un’ottantina. Raggruppatie sotto una comune, curiosa etichetta: “I cagnudèi”, che come in tante vulgate popolane è nient’altro che la sintesi dialettale di un più ampio concetto; nella fattispecie, “quei cani dei giudèi”. Individuati e bollati come tali fin dal Seicento, per sciogliere una sorta di voto al fatto che Erto era stato risparmiato dalla rovinosa peste.

Così ogni anno, la notte del Venerdì Santo, l’intero paese riviveva e rivive la Passione del Cristo percorrendo le strade fino alla collina della crocefissione, dietro al maestoso crocefisso in legno opera del grande scultore Andrea Brustolon; croce che proprio per questo da allora viene chiamata semplicemente “il Brustolon”.

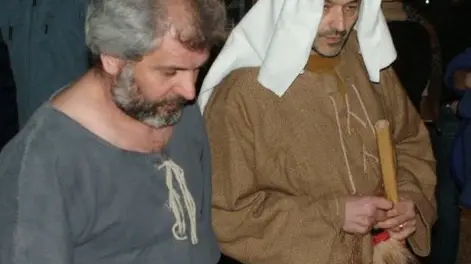

Tra le decine di arruolati per la circostanza, fino a qualche tempo fa compariva anche un nome ben noto, Mauro Corona. Il quale contribuisce al libro di Filippin con un proprio come sempre mordente scritto, in cui rievoca tra l’altro il momento dell’ingaggio: aveva 16 anni, e venne scelto per rimpiazzare uno dei principali protagonisti della sacra rappresentazione, Giacomo Conte, stanco di interpretare da oltre trent’anni la stessa sgradevole e antipatica parte. Quale? Ovvio: quella di Giuda. E così per vent’anni Corona ha intascato a ogni Venerdì Santo i suoi 30 denari ed è andato a impiccarsi ad un albero, subendo tra l’altro un singolare effetto collaterale, da lui stesso segnalato: «Affascinato dal mio personaggio, ho continuato a tradire nella vita».

Oltre a spiegare in modo dettagliato ruoli, costumi, tradizioni, il libro svela anche qualche gustoso retroscena: a partire dal divorzio tra versione ortodossa da Santa Madre Chiesa e variante laica; rott. ura avvenuta a inizio anni Cinquanta, specie perché nella foga dell’azione (ma anche nel crudo verismo: qualche spina faceva sanguinare sul serio; qualche bastonata arrivava a segno e non per finta, magari per vendicare qualche torto paesano pregresso; qualche mano malandrina frugava tra le vesti delle pie donne) volavano imprecazioni spinte fino a qualche bestemmia; il tutto generosamente condito da vino e grappa usati come antidoto alle intemperie climatiche della montagna.

Così di pomeriggio il prete guidava per le strade la Via Crucis ortodossa; e qualche ora dopo si snodava la variante laica. Nel tempo si sono intrecciate e sovrapposte narrazioni e leggende: inclusa quella che un anno ci si fosse dimenticati del Cristo-paesano rimasto appeso alla croce, perché il freddo intenso aveva indotto gli addetti al recupero a rifugiarsi in osteria in cerca di calore.

Tra i tanti spettatori di questa vicenda c’è stato pure Paolo Rumiz, giornalista e scrittore che a Corona e a Filippin è legato da un robusto rapporto: tra i motivi di richiamo del libro ci sono anche una sua introduzione, e il testo dell’articolo scritto nell’aprile 2004 per “Repubblica”. In cui si spiega tra l’altro che la Via Crucis ertana non ha né registi né costumisti: «Ognuno fa quello che vuole, in un’anarchia dove tutto, non si sa come, funziona. Anzi, funziona proprio per l’assenza di regole». Ed è ancora Rumiz, come lui sa sempre fare al meglio, a ricondurre questa singolare e straordinaria esperienza ad uno spaccato di vita, e a far capire come essa sia frutto dell’anima dei luoghi: «A Erto la gente sa di essere “speciale”, e vende ai visitatori un’identità che non è banalmente quella dei disastrati, ma quella di un luogo che scava le coscienze, costruisce valori, arte, storie, filò, narrazioni collettive, riti. Tutta roba scomparsa in pianura». E che neppure una catastrofe epocale, ormai quasi cinquant’anni fa, è riuscita ad annientare.

Riproduzione riservata © Corriere delle Alpi