Compie 25 anni il ponte Cadore

Progettato dall'ingegner Matildi mandò in pensione la gloriosa Cavallera

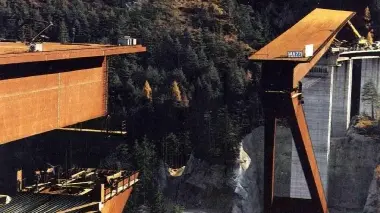

Per secoli viaggiatori e derrate in transito tra Perarolo e Tai hanno dovuto cimentarsi con l'aspro tracciato della Cavallera, divenuto già nell'800 penalizzante ed obsoleto. Poi il progresso si è preso un'eclatante rivincita, sostituendo di botto l'antica via imperiale con il massimo della tecnologia disponibile, quasi a pagare con gli interessi un vecchio debito contratto con la storia dell'intero Cadore. E Cadore appunto venne battezzato il ponte inaugurato il 16 novembre 1985 dall'allora ministro dei Lavori Pubblici Franco Nicolazzi e costato 12 miliardi di vecchie lire, il triplo in pratica della spesa preventivata all'inizio. Lungo 1150 metri e alto all'incirca 180, collega i comuni di Pieve e Perarolo sopra la profonda forra del Piave, con tre viadotti ed un ponte ad arco-telaio in acciaio lungo 535 metri. L'opera venne iniziata nel 1982 dalla ditta Mazzi di Verona e completata nel 1985 dalla Cimolai Costruzioni su progetto dello Studio Matildi del 1980/81. I primi lavori tra Macchietto e Tai risalivano però già al 1978 (impresa CIR di Rovigo) per la variante alla strada statale con dei viadotti e la galleria di Caralte. La parte terminale del tronco è costituita, oltre al ponte vero e proprio, da 3 viadotti: il primo di quasi 210 metri con 6 campate su pile dell'altezza massima di 45 metri; il secondo di 243 metri con 7 campate su pile alte 53 metri; il terzo di 430 metri con 11 campate su pile alte fino a 70 metri. Per il superamento dell'alveo del Piave, la cui larghezza è di circa 300 metri, era inizialmente previsto un ponte a travata in cemento a 3 luci su pile di notevole altezza, ma le condizioni geologiche del terreno sconsigliarono questa soluzione, suggerendo piuttosto di alzare quanto più possibile il piano di sedime delle fondazioni della struttura di attraversamento e di alleggerirle quanto più possibile. Si pensò così ad una struttura ad arco-telaio, da scegliersi fra il tipo "Granduchessa Carlotta" o il tipo "Sfalassà": alla fine si optò per quest'ultima soluzione per ragioni di montaggio e di contenimento della lunghezza dell'opera. Per la difficoltà dei rilievi, soprattutto nella parte destra del vallone, dovettero intervenire gli Scoiattoli di Cortina e molto curata fu la realizzazione delle fondazioni, poiché i Comuni di Perarolo e Pieve di Cadore rientrano nell'elenco delle zone sismiche della Regione Veneto. Il ponte sul Piave è costituito dunque da un sistema ad arco-telaio, con puntoni inclinati posizionati in modo da dare alla travata metallica uno schema a trave continua di tre campate. L'impalcato, largo più di 13 metri, è realizzato in piastra con lamiera irrigidita, mentre la travata, le singole gambe ed il relativo collegamento sono stati realizzati per conci assemblati trasversalmente tra loro mediante giunti bullonati. Il montaggio delle strutture metalliche costituì la parte più delicata della progettazione. Le varie parti in acciaio delle gambe furono assemblate sulle due sponde, quindi ruotate nel vuoto e calate verso i relativi basamenti per essere fissate, prima di procedere al montaggio delle due semitravate in acciaio, ognuna del peso di 640 tonnellate. Queste furono varate a sbalzo dalle relative pile e successivamente a sbalzo delle slitte precedentemente predisposte in testa ai puntoni. Molto delicate risultarono le operazioni di chiusura, in quanto, nonostante la cura messa nel realizzare i pezzi in officina e nell'assemblarli in cantiere, le varie parti non combaciavano perfettamente: basti pensare che le 2 strutture, per ragioni di dilatazione termica, tra giorno e notte si allontanavano e avvicinavano di circa 10 cm.. Una volta terminata l'operazione di chiusura tutta la dilatazione termica veniva trasferita a valle, assorbita dall'appoggio mobile. Va sottolineato che - fatto davvero raro - durante i lavori non si verificò alcun incidente a operai o tecnici impegnati. Il padre dell'opera può essere considerato l'ing. Pietro Matildi, nato a Bari nel 1917 e morto nel 2003, professore di Scienza delle Costruzioni nelle Università di Bari, Trieste e Bologna. L'attività professionale del professore e del suo studio di Ingegneria Civile, contraddistinta da svariate opere in Italia e all'estero, è proseguita a Bologna con il figlio Giuseppe, ingegnere e professore universitario, che ha affiancato il padre fin dal 1973.

Riproduzione riservata © Corriere delle Alpi

Leggi anche

Video